1.はじめに:言葉以上に伝わる「表情」の力

学生との関わりにおいて、「どんな言葉を使うか」と同じくらい大切なのが、非言語コミュニケーションです。なかでも表情は、学生との間に安心感や信頼を育むだけでなく、学生の心の状態に気づくための“感情のサイン”でもあります。

たとえば笑顔ひとつをとっても、それが心からの安心感を表している場合もあれば、実際には不安や抑うつを隠すための“防衛的な笑み”であることもあります(いわゆる「ディプレッシブ・スマイル」)。

表情は豊かな情報源である一方で、単純に読み取ることの危うさもあると言えます。

本記事では、大学教職員が学生支援や研究指導の場面で、「表情」をどのように活用できるか、心理学的な視点と具体例を交えてご紹介します。

2. なぜ「表情」が重要なのか:心理学的背景

表情は、感情の表出として言葉に先んじて、多くを語る、非常に強力な非言語的手がかりです。

心理学の分野では、表情と感情の関係性は古くから研究されてきました。

また、臨床や教育の文脈でもその重要性は大変注目されています。

古典的理論と文化を超えた普遍性

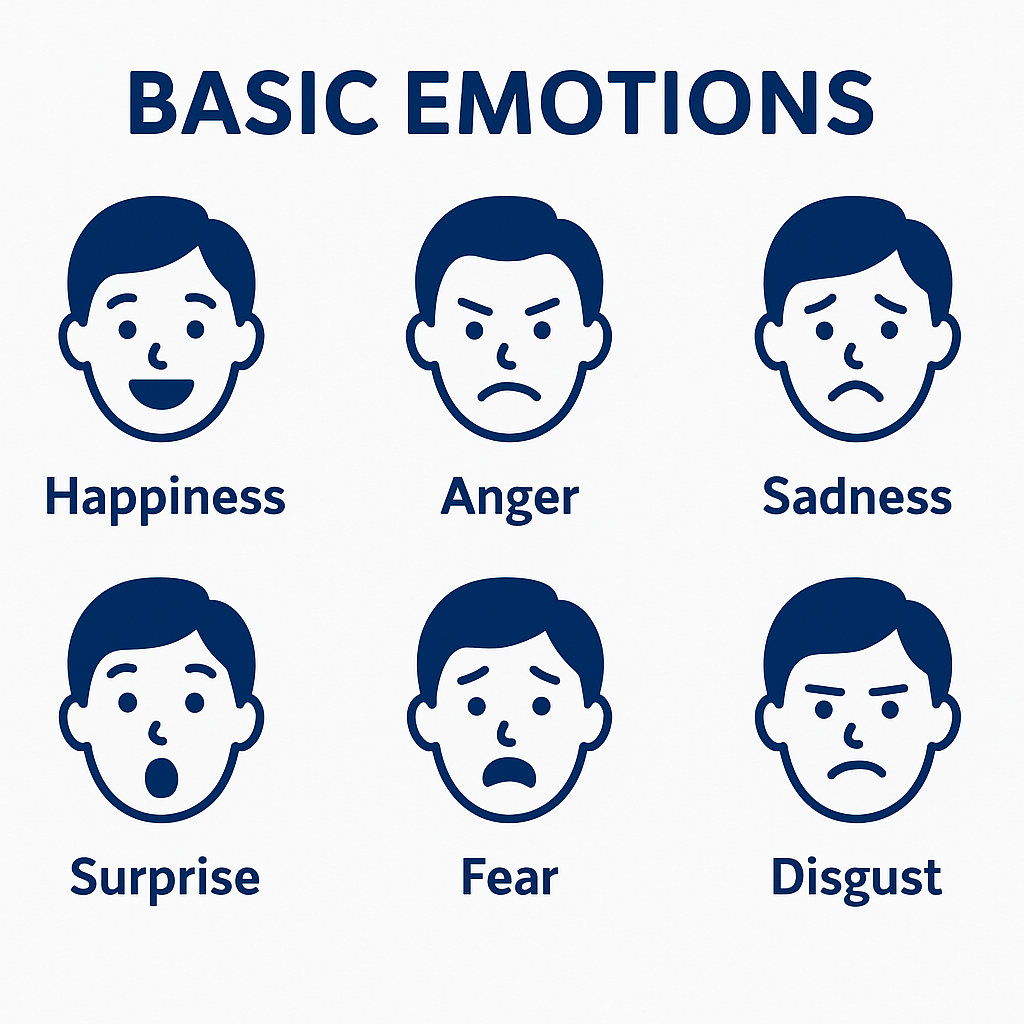

Darwin(1872)は表情を「人間と動物に共通する進化的な感情表現」と位置づけ、感情の生理的基盤に注目しました。これを受けて、Ekman(1992)は、文化を超えて普遍的に認識される基本感情として「喜び・怒り・悲しみ・驚き・恐怖・嫌悪」の6つを提唱し、顔面筋の動きに着目した表情分析を発展させ、後の感情研究に大きな影響を与えました。

表情は単なる感情の結果ではなく、表情と感情は相互に関連しあっていることが多くの感情研究によって示唆されています。

Darwin, C. (1872). The Expression of the Emotions in Man and Animals.

Ekman, P. (1992). An Argument for Basic Emotions. Cognition & Emotion.

表情が「心の状態」を知る手がかりに

また、表情が対人関係において有する「メッセージ」としての機能も重要です。

特に臨床心理学やカウンセリングの場では、クライエント(相談者)の発する言語以外の手がかりとして、「表情」の微細な変化をどのように観察・解釈するかが、支援の質を大きく左右するとされています。

しばしば引用されるMehrabian(1971)の「視覚情報が55%」という数値は、あくまで特定の条件下(矛盾した感情表現)での研究結果であり、必ずしも全てのコミュニケーション場面に当てはまるものではありません。しかしながら、表情を含む視覚的な情報が、相手の態度や感情理解において強い影響力を持つ、との基本的な知見には、多くの研究が一致しています。

たとえば、学生が言葉では“わかりました”と答えていても、表情に戸惑いや不安がにじんでいれば、教職員側が立ち止まって再確認する契機となります。

3. 表情は「いつも朗らか」が正解ではない:研究指導の現場から

学生支援の現場では、「安心感を与えるために明るい表情を心がけよう」と考える教職員も少なくありません。

これは基本的に間違っていないと思いますが、たとえば研究指導のように、緊張感のある議論やフィードバックを交わす場では、「常に朗らか」でいることはかえって不自然であることも考えられます。ある教員は「学生の真剣な問いに対して、にこやかに対応し続けるのに違和感がある」と感じていました。確かに、指導内容が学術的に高度であったり、困難な課題に取り組んでいる学生に対しては、“表情のチューニング”=状況に応じた表情の調整が、現実的かつ効果的です。

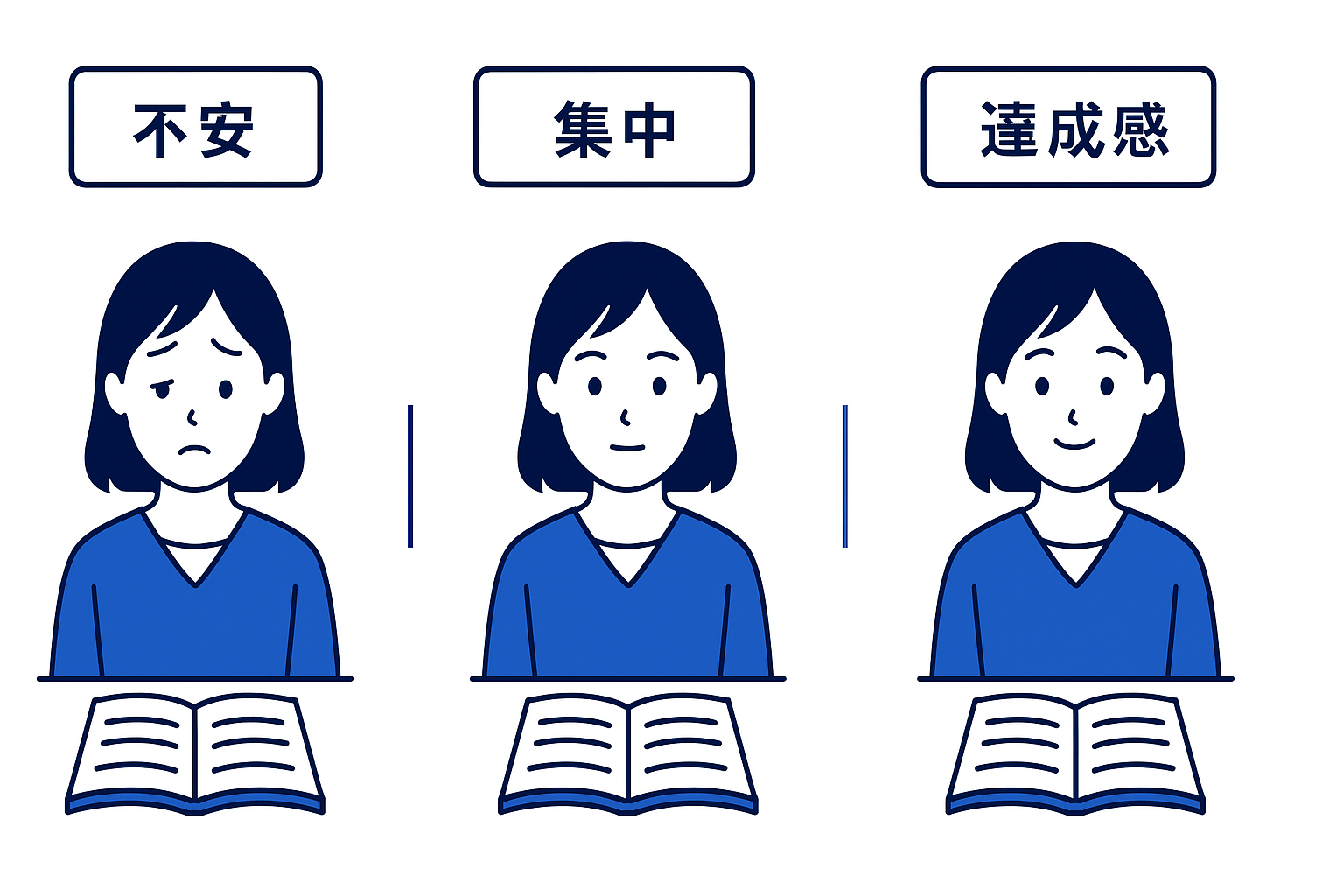

初回面談ではやや柔らかく

研究の中間報告では集中した真剣な表情

学生と共に笑顔で達成感を共有する

など、場面やフェーズごとの“切り替え”が信頼形成につながることも考えられます。

4. 実践のヒント:表情を“意味のある道具”として使う

「初対面の学生には柔らかく」「真剣な議論には集中した表情で」など、

関係性のフェーズや目的に応じて表情を調整する意識を持つと効果的です。

「大丈夫ですよ」と言いながら表情が険しいと、学生は安心できません。

(いわゆる、“ダブル・メッセージ”)

時には混乱する学生もいるため、言葉と顔のメッセージが一致している方が望ましいと言えます。

表情は人の内面の状態を映し出す一方で、発達特性や文化的背景など、

様々な理由により総じて表情での感情表現が控えめな学生もいます。

時折、どう感じているか尋ねることで“表情と感情のギャップ”に気づく手がかりになることもあり、

カウンセリングでもよくその作業が行われます。

5. まとめ:教職員の“顔つき”が学生の行動を左右する

(1)表情は、教職員が日々自然に使っている非言語の道具です。

にこやかであることも、真剣なまなざしも、学生に向き合う“姿勢”として伝わります。

状況に応じて表情を調整し、学生と誠実に関わることが、支援の質を高める第一歩と考えられます。

(2)学生は、教職員の表情から多くの“メッセージ”を受け取っています。

「この先生になら話しても大丈夫」「ちゃんと聞いてくれている」

そう感じられる表情は、学生の自己開示や参加行動を促し、指導や支援の場をより豊かなものすると考えられます。

(3)表情は“気づき”と“整え”で変えていけます。

自分の表情を少し意識するだけで、対話の空気や信頼感が変わっていきます。

まずは個別面談や日常のやりとりの中で、自分の“顔つき”に目を向けて頂けたらと思います。自分の表情を少し意識するだけで、対話の空気や信頼感が変わっていきます。